Uniknya, tempat yang namanya menyiratkan ketandusan justru melekat pada sejarah perkebunan, terpaut pada tetumbuhan.

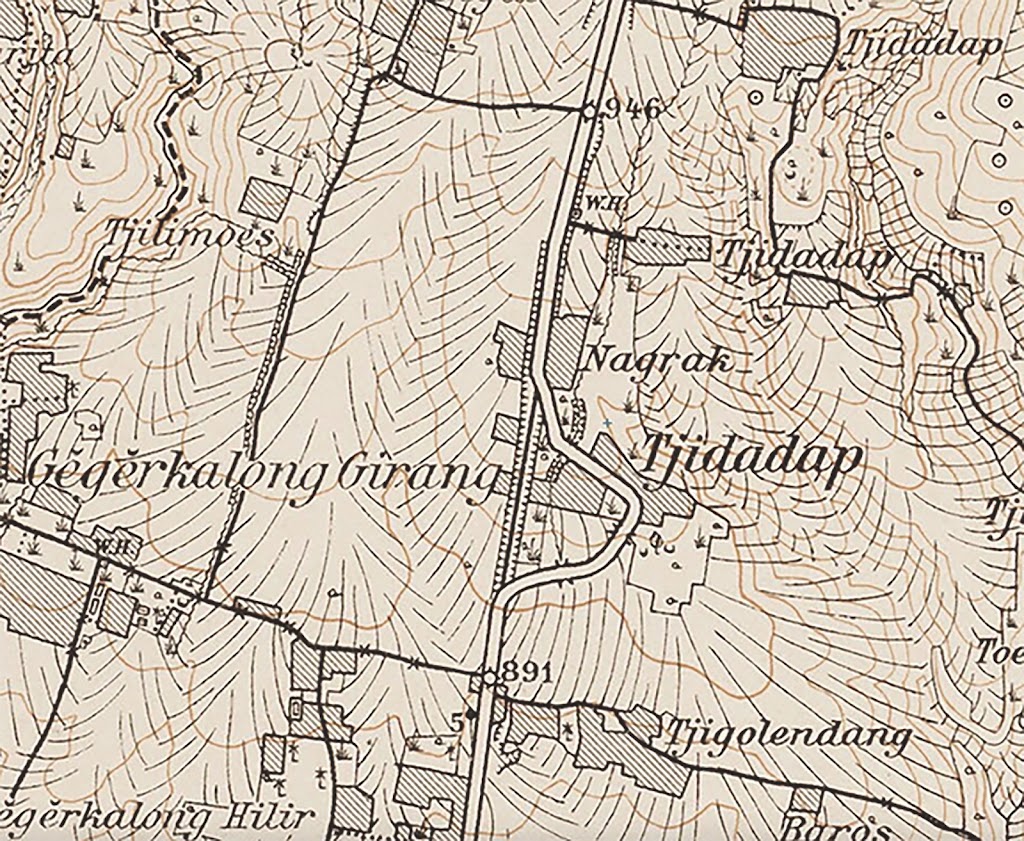

Baiklah, kita mulai dari toponimi. Tempat yang kelak dikenal dengan nama Lédeng, di dataran tinggi Bandung Utara, tadinya bernama Nagrak. Dalam peta dari tahun 1905 dan 1944 toponimi Nagrak masih dipakai untuk menandai wilayah tersebut, sehamparan dengan Cidadap, tidak jauh dari Gegerkalong.

Dalam bunyi dan arti, nama nagrak bisa mengingatkan orang kepada sedikitnya tiga sebutan lain, yaitu nagrag, nagrég, dan negrak.

Kamus F.S. Eringa terbitan 1984, Soendaas-Nederlands Woordenboek, menyamakan arti nagrak, nagrag, dan nagrég. Ketiga istilah itu diartikan sebagai “schraal en droog (v grond), onvruchtbaar [= kersang dan kering (mengenai tanah), tandus]”.

Lain halnya dengan Kamus Basa Sunda dari R.A. Danadibrata, yang disusun pada 1970-an tapi baru terbit pada 2006. Dalam kamus ini istilah nagrak diartikan sebagai “tanah at. tempat nu negrak (tanah at. tempat yang negrak)”. Istilah negrak sendiri diartikan sebagai “teu aya aling-aling, hahalang nu jadi panghalang n.k. ti isuk n.k. soré kasorot ku panas panonpoé (tiada aling-aling, penghalang yang merintangi sampai-sampai dari pagi hingga sore tersorot panas matahari)”. Arti istilah negrak dalam kamus ini senuansa dengan arti istilah lain lagi, yaitu négla, yang diartikan “teu aya aling-aling, hahalang nu jadi panghalang n.k. katénjo ti mamana (tiada aling-aling, penghalang yang merintangi sampai-sampai terlihat dari berbagai arah)”. Kebetulan, istilah négla juga jadi nama tempat dan nama jalan, tidak jauh dari seberang Terminal Lédeng.

Biarlah para ahli bahasa mencari jawaban atas pertanyaan berikut: apakah nagrak, nagrag, nagrék, dan negrak dapat ditafsirkan sebagai evolusi kata? Biarlah mereka menjawab pertanyaan lain yang amat penting di sini: apakah nagrak dan negrak, juga nagrak dan négla, memiliki kesamaan arti?

Untuk sementara, dari kedua kamus itu, dapat kiranya istilah nagrak membantu kita untuk membayangkan sebuah tempat yang tidak begitu subur, terbuka tanpa pepohonan, dan terletak di ketinggian, sehingga terlihat dari berbagai arah.

Tempat yang terlihat dari kejauhan juga merupakan tempat orang dapat melihat jauh. Ceu Iya (Ibu Ria Sastramidjaja), salah seorang warga senior yang tinggal di sebuah rumah di Cidadap yang dibangun pada 1930-an, tidak jauh dari Terminal Lédeng sekarang, bercerita kepada saya tentang penglihatan demikian pada masa kecilnya.

“Di lingkungan seperti ini di manapun berdiri, seluruh lembah kota Bandung terlihat. Keluar masuknya kereta api ke stasiun terlihat jelas. Turun naiknya pesawat terbang ke lapang udara Andir terlihat jelas. Dan tentu gunung-gunung di seberang gunung Tangkubanparahu di mana kami tinggal juga terlihat jelas,” tulis Ceu Iya dalam sebuah catatan hariannya.

Di belahan barat Pulau Jawa, di Tatar Sunda, nagrak adalah salah satu toponimi yang populer. Di sekitar Bandung, Tasikmalaya, atau Sukabumi, ada sejumlah tempat yang bernama nagrak. Di wilayah Kabupaten Bandung, misalnya, ada Desa Nagrak, dekat Pacet, Majalaya. Siapa pula yang dapat melupakan Nagrég dalam cerita seputar migrasi tahunan besar-besaran di Pulau Jawa?

Perlu segera ditambahkan bahwa toponimi nagrak kiranya tidak selalu identik dengan dataran tinggi. Di Kabupaten Cirebon yang dekat ke pesisir, misalnya, ada pula dusun Nagrak, tepatnya di Kecamatan Sedong, meski untuk wilayah tersebut tempat itu sepertinya terbilang tinggi juga sebab letaknya di sekitar perbatasan Cirebon-Kuningan.

Uniknya, tempat yang namanya menyiratkan ketandusan justru melekat pada sejarah perkebunan, terpaut pada tetumbuhan. Pada zaman Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864), misalnya, tempat yang bernama Nagrak, sebagaimana Lembang, Cinyiruan, Cibeureum, Cibitung, Riunggunung, dan Ciwidey, semuanya di kawasan seputar Bandung, menjadi tempat membudidayakan kina.

Rupanya, kalaupun Nagrak bisa disebut kersang, tak usah kita kelewatan membayangkan kekersangan gurun. Sebuah potret kebun kina di Nagrak, Bandung, pada zaman kolonial, yang dimuat dalam tulisan P. van der Wielen dari tahun 1905, De Kina: Haar Gebruik, Geschiedenis, Cultuur en Handel (Kina: Pemanfaatannya, Sejarahnya, Budidayanya, dan Perdagangannya)” memperlihatkan pemandangan yang sama sekali tidak kering kerontang. Itulah pemandangan sebuah kebun tempat pemerintah kolonial membudidayakan varietas Chinchona Ledgeriana. Terlihat di situ pokok-pokok kina nan jangkung dan berdaun rimbun, serupa hutan yang dirapikan.

Tidak seperti Nagrak lainnya di Tatar Sunda, Nagrak di Bandung Utara, yang dilintasi oleh Jalan Raya Lembang (Jl. Dr. Setiabudhi kini) adalah sebuah toponimi yang akhirnya toh berganti. Di situ nama nagrak lambat-laun menghilang, sedangkan nama lédeng lama-kelamaan bertengger dalam ingatan banyak orang. Perubahan itu, tentu, merupakan cerita tersendiri.***