“Soto Gedhek Karto Ngali ae gas wes!” tukas saya saat mencari lokasi makan siang yang tepat ketika sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Bandung. Tentu saja kami akhirnya mesti masuk tol lintas Jawa dari pintu tol Boyolali. Meski itu tidak masalah, karena semuanya terbayar oleh gurihnya soto dan harganya yang murah bin ajaib. Hanya 12 ribu. Bagi yang berpergian dengan rombongan, saya sarankan untuk belok ke sini. Saya jamin satu rombongan Anda akan geleng-geleng kepala saat melihat bon pembayaran. Oh iya, jangan lupa bawa uang tunai kalau makan di sini!

Ini kali kedua saya menuntaskan makan siang di Soto Gedhek Karto Ngali. Yang pertama juga sama, saat saya sedang mencari arah pulang terbaik dari Bandung menuju Jogja. Pencarian spot makan siang ketika sedang dalam perjalanan selalu menantang. Tentu saja rasa indikator paling utama, meski bagi saya, nuansa yang otentik itu hukumnya juga wajib, karena buat apa belok dan berhenti di restoran, rumah makan atau warung kalau suasananya sama saja dengan yang ada di kota asal kita. Bahkan, kalau rasa dan nuansa itu tidak berkesan, tentu tidak akan ada kali kedua dan paragraf pembuka yang panjang di tulisan ini.

Setelah tiba, ada 2 meja panjang dengan jajaran toples kaca jadul yang langsung mencuri perhatian saya. “Kalau ngobrol musti ngintip-ngintip gini, ya?” celetuk Rifki kawan saya, salah satu dosen di Prodi Destinasi Pariwisata Poltekpar NHI Bandung. Celetukan yang sama juga muncul ketika kali pertama makan di sini dengan rombongan lain. Toples-toples kaca jadul dengan bonggol bulat di tutupnya itu isinya beraneka kudapan kering, dari mulai kerupuk, keripik tempe hingga peyek kacang. Di bagian bawah rak toples ada berbagai sajian pendamping soto, mulai dari usus, jeroan sampai tahu goreng. Ah, satu lagi yang tidak boleh dilewatkan, tempat duduknya berupa kursi seng biru yang seringkali dipakai kafé-kafé di Bandung ketika menawarkan suasana jadul. Kalau di sini tentu saja sesuai fungsi dan umurnya, bukan karena jadul-jadulan belaka.

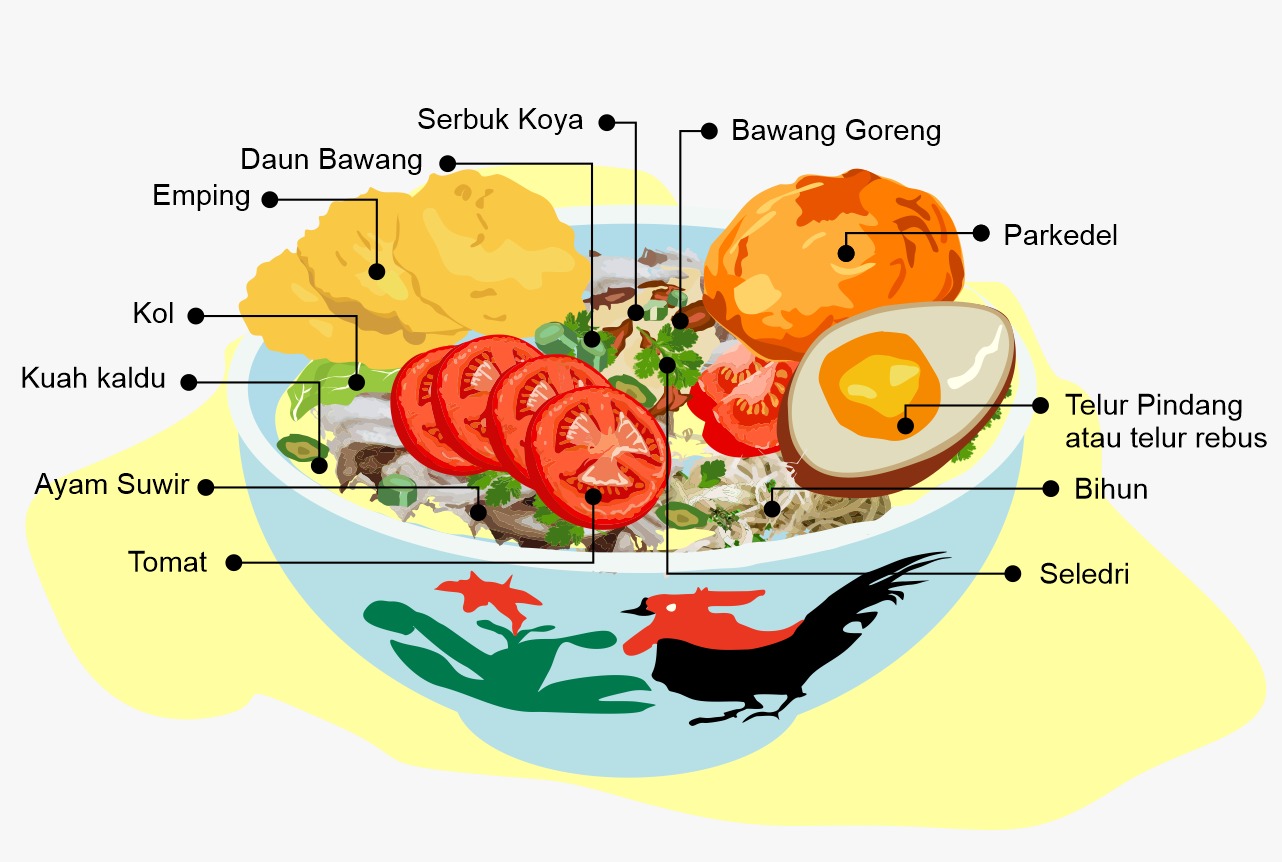

Soto kami pun tiba, setelah diramu dengan gaya open kitchen oleh mbak-mbak penyajinya. Satu mangkuk besar berisi nasi, irisan ayam, seledri, kol, lalu diguyur oleh kuahnya yang hangat dan bertaburan bawang goreng yang renyah. Istimewa! Soal kecap dan sambal, silahkan diatur sendiri sesuai dengan selera masing-masing. “Kecapnya kami bikin sendiri Mas”, begitu kata si mbak saat saya tanya kecap yang dipakai di sini mereknya apa. “Ini gaya semarangan kayanya Bro!” tukas Fajar, kawan seperjalanan saya lainnya yang tahun 2005 silam pernah jadi Duta Pariwisata Jawa Timur.

Soal soto, Indonesia memang punya banyak gaya dan cerita, bahkan tulisan terkait soto juga bertaburan di dunia maya seperti gurihnya bawang goreng. Bagi saya sendiri, setidak-tidaknya ada beberapa gaya yang pernah saya nikmati hingga saat ini, dan itu pun karena saya seperti tumbuh dengan soto sejak usia dini. Kalau ada pepatah yang mengatakan you are what you eat, maka saya kurang lebihnya adalah soto. Makanan berkuah yang satu itu sudah menemani saya hampir seumur hidup. Dimulai saat bayi, tentu saja dalam format nasi berkuah soto. Selain soto yang disajikan sehari-hari di rumah, ada satu tempat makan soto yang cukup jadi kenangan bagi saya, bukan hanya karena rasanya tapi juga harganya. Soto sulfat namanya. Entah apa nama aslinya, tapi saya dan teman-teman saat SMA memanggilnya sebagai soto sulfat karena terletak di Jl. Sulfat, Malang.

Daerah Sulfat kala itu, bukanlah yang sekarang sudah penuh sesak. Dulu masih banyak persawahan yang membentang, dan di antara sawah-sawah itu terdapat warung kecil yang menyajikan soto dengan harga murah meriah, hanya Rp. 5000 untuk kami para pelajar. Cukup dengan datang menggunakan seragam sekolah, maka setelahnya kami akan pulang dengan perut kenyang.

Saat berkuliah di Bandung, tepatnya Jatinangor, saya mesti mengakrabi diri dengan soto gaya lamongan, yang rasanya pun sudah disesuaikan dengan lidah para mahasiswa bukan Jawa Timur. Agak berbeda untuk lidah saya, tapi mau bagaimana lagi, karena pilihannya pun tak banyak. Minimal selain menyantap soto, saya bisa juga sesekali mengobati kerinduan pada kampung halaman dengan ngobrol-ngobrol menggunakan bahasa jawa bersama mas-mas penjualnya. “Sampean jowo e endi mas?” biasanya begitu saya memulai obrolan sambil menyantap semangkok soto, sambil berharap dalam hati semoga nanti waktu bayar bisa dapat diskon tipis-tipis.

Selain Soto Lamongan, setidaknya ada beberapa soto lain yang pernah saya cicipi, mulai dari Soto Kudus, Soto Boyolali, Soto Bandung, Soto Betawi, Soto Mie Bogor hingga Soto Banjar. Cuma itukah varian soto di Indonesia? Saya yakin pasti jauh lebih banyak. Sekitar tahun 2013, saya mulai mengenal kisah soto secara serius saat didongengi oleh Mas Ary, kawan semasa mengajar di Universitas Brawijaya, nama lengkapnya Ary Budianto. “Aku pernah riset soal soto lho bro, sudah dipresentasikan juga di konferensi internasional.” Begitu cara beliau membuka kisahnya.

Cerita pembuka dari Mas Ary saat itu yang kemudian saya pelajari lebih jauh lewat artikel ilmiahnya yang berjudul Menyantap Soto Melacak Jao To Merekonstruksi (Ulang) Jejak Hibriditas Budaya Kuliner Cina dan Jawa. Dalam artikel itu tertuang argumen yang menyatakan cita rasa khas, bukanlah cita rasa asal. Dari penelusuran panjang Mas Ary atas permutasi bumbu dari soto, terungkap bahwa anggapan cau do atau jao to sebagai asal usul soto tidaklah tepat. Artinya bila asal soto itu keliru, maka simpulan dari Denys Lombard dan Dr. Lono Simatupang bahwa soto juga baru populer di wilayah semarang sekitar abad XIX juga bisa saja salah.

Logika berbeda yang ditawarkan atas asal muasal soto versi Mas Ary dalam artikelnya kurang lebih begini, “Terlepas dari akar ‘plesetan’ kata soto—yang berasal dari cau do atau jau to—yang pasti kata ini selalu berkonotasi pada sebuah menu sup-supan yang berbahan dasar daging jeroan binatang berkaki empat (babi, sapi, atau kerbau), bukan binatang berkaki dua. Jadi, menu yang katanya Lombard pertama kali populer di Semarang abad XIX, rasionalnya adalah soto yang berbahan dasar daging jeroan dan karenanya bukan implisit merujuk pada jeroan unggas/ayam—yang tidak mungkin dijadikan kuah rempah yang lezat sebagaimana daging-jeroan.”

Apalagi kalau kemudian ditelusuri data lainnya, bahwa sulit ditemukan penjaja pikulan soto keliling di masa kolonial Semarang yang menggunakan bahan dasar jeroan berkaki empat karena reratanya justru menggunakan bahan dasar kaldu kuahnya dari ayam atau unggas lainnya. Bahkan yang sampai kini menjadi jujugan soto di Semarang dan sudah ada sejak tahun 1950an pun menggunakan bahan dasar ayam, yaitu Soto Bokoran, Soto Selan dan Soto Bangkong.

Meski ada perdebatan seputar asal muasal soto, wabil khusus bantahan Mas Ary atas tulisan Dennys Lombard, para soto verkooper alias bakul soto, rasanya perjalanan soto di Indonesia masih akan panjang dan terus bermutasi. Mau ada era 4.0 ataupun 5.0, soto tetaplah soto, masakan yang kuah gurihnya bisa diisi oleh binatang berkaki 4 hingga berkaki dua, mau kuah santan atau bening, itu tidak pernah jadi masalah. Karena bagi Indonesia, setidaknya bagi saya, soto adalah kawan perjalanan, bukan sebatas perjalanan wisata sekaligus juga perjalanan hidup. Oleh karenanya, nikmat soto mana lagi yang kau dustakan?

Editor: Hafidz Azhar

Ilustrasi: Iwa Kusumahsumantri