Kang Apuy (Purwa Karmana) memboyong parabot kabuyutan (perkakas pusaka) seperti menggendong bayi. Benda pusaka yang diwarisi dari generasi Aki Sadap, buyut pria kelahiran 1978 itu, atau mungkin dari generasi yang lebih tua lagi, ia balut dengan kain batik dan ia dekap begitu erat. Sekitar jam enam tiga puluh pagi, diiringi beberapa kerabat dan warga setempat, perlahan-lahan ia melangkah dari rumahnya di Negla Pojok menuju ke Gerbang Sayuli (pertigaan jalan Pada Tenang, Sersan Sodik, dan Setiabudhi). Di situ telah berkumpul puluhan orang berbusana Sunda: kebaya dan samping batik pada wanita, baju pangsi dan iket pada pria, menekankan warna hitam pada suasana. Di atas mulut jalan sebentang spanduk mengucapkan selamat datang kepada para peserta “Syukuran Solokan Cai Coblong dan Cadas Gantung 2025”. Dari situlah dimulainya prosesi helaran.

Helaran adalah istilah Sunda buat “iring-iringan” atau “arak-arakan” alias “pawai”.

Teti dan saya bergabung dengan kelimun yang berkerumun Minggu pagi, 12 Oktober 2025 itu. Buat kami, ini kali pertama, sedangkan buat sebagian besar peserta, ini merupakan selamatan rutin kesekian. Pak Haji Ana Rachmana, tetangga kami, turut mendampingi pembawa benda pusaka. Dari garis ibu, ia punya tautan kekerabatan dengan keluarga besar leluhur Negla.

Adapun penulis catatan ini, sebagaimana istri saya, ikut tinggal di situ sejak paruh kedua dasawarsa 1980-an. Bergabung dengan warga Negla dalam upacara ini merupakan salah satu ikhtiar kami buat menyatukan diri dengan atmosfer kesejarahan setempat yang masih melekat. Lagi pula, ini variasi tersendiri bagi olah raga rutin kami: jalan kaki sekian kilometer dari minggu ke minggu.

Di depan sekali adalah rombongan musisi. Perangkat tata suara (sound system)-nya diangkut dengan gerobak yang didorong anggota rombongan. Goong besar dan kecil, juga bedug, dipanggul dengan batang bambu. Adapun kendang dipangku pemainnya sendiri. Semua itu buat mengiringi suara tarompét yang biasa dimainkan dalam pentas kendang penca, membawakan lagu-lagu Sunda populer seperti “Mobil Butut” dan “Pemuda Idaman” sepanjang jalan.

Di belakang rombongan musik, ada penari kuda lumping, yang bergerak-gerak ritmis diiringi sepasang penari sepuh, kakek dan nenek, yang melenggak-lenggok sambil menyusuri jalan, saling menanggapi seraya menebar senyum. Salah seorang panitia mengembangkan payung upacara buat menaungi langkah pembawa pusaka. Di belakang rombongan pembawa pusaka ada pula anak-anak muda yang menggotong dongdang atau jampana yang berisi nasi kuning dan tumpeng berhias dengan langkah-langkah yang juga ritmis seperti halnya langkah kaki penggotong sisingaan.

Rutenya adalah jalur parit yang mengalirkan air dari punggung bukit, tempat para leluhur dahulu kala membuat terbosan dengan melubangi tebing cadas. Coblong adalah istilah Sunda untuk “lubang” atau “tambang”. Di lain kesempatan saya mendengar bahwa benda pusaka yang diboyong dalam upacara ini adalah perkakas bekas para leluhur merintis jalan air untuk mengairi sawah dan kebun juga menyediakan pasokan air bagi rumah-rumah penduduk setempat. Dari Negla, iring-iringan musikal ini bergerak ke Cidadap, menyeberang jalan raya Setiabudhi yang selalu padat saban akhir pekan, masuk keluar gang, terus naik ke Cirateun sebelum turun ke sumber air. Itulah wilayah yang tercakup dalam narasi kesejarahan saluran air Coblong dan Cadas Gantung: RW 01, 02, dan 05 Kelurahan Isola dan RW 07 Kelurahan Ledeng.

Dari satu ke lain jalur yang dilewati dalam prosesi, peserta terus bertambah, dari puluhan jadi ratusan, seakan-akan nyanyian terompet tadi merupakan undangan tersendiri. Itu meliputi semua kalangan, mulai dari kalangan nenek dan kakek hingga kalangan anak-anak. Kaum ibu pada umumnya ikut pawai dengan membawa bekal makanan dan minuman yang dijinjing dalam tote bag. Buat banyak keluarga, kesempatan ini tampaknya merupakan saat yang tepat buat mengadakan piknik atau botram di titik destinasi arak-arakan.

Sesampainya di lokasi tujuan, di tepi parit, rombongan pembawa parabot memanjatkan doa secara Islam dan menghaturkan sesajen, juga mengepulkan dupa di bawah sebatang pohon. Rincian upacara itu berlangsung kira-kira dua puluh menitan lamanya. Beberapa langkah dari situ, puluhan anak-anak terjun ke parit, berkecimpung basah-basahan. Seusai doa dipanjatkan, para peserta upacara kemudian mengadakan sawéran dengan menaburkan koin dan kembang gula atau sejenisnya ke tempat anak-anak tadi bermain air. Kami turut menyaksikan semua itu sambil mengunyah lumpia basah yang dapat dibeli dari salah seorang padagang keliling yang mulai berdatangan dengan sepeda motor yang tempat duduknya dimodifikasi jadi dudukan buat kontainer barang dagangan.

Acara selebihnya adalah rangkaian hiburan rakyat yang berlangsung hingga petang hari. Panggungnya adalah halaman sebuah saung kayu dan bambu yang berdiri tempat di atas liang air. Sebidang tanah yang cukup lapang terhampar di hadapan panggung itu, dan di situlah khalayak bisa duduk lesehan sambil menonton atraksi seni atau bercengkerama satu sama lain. Sudah jadi tradisi di situ bahwa sajian seni yang utama mesti berupa nyanyian dan tarian ketuk tilu atau kliningan. Sebelum tontonan itu berlangsung, tersaji sebuah lantunan kidung. Kegiatan itu dihadiri pula oleh pejabat kecamatan setempat serta pejabat dinas kebudayaan dan pariwisata dari tingkat kabupaten, juga tokoh masyarakat, alim-ulama, serta para pegiat seni dan budaya.

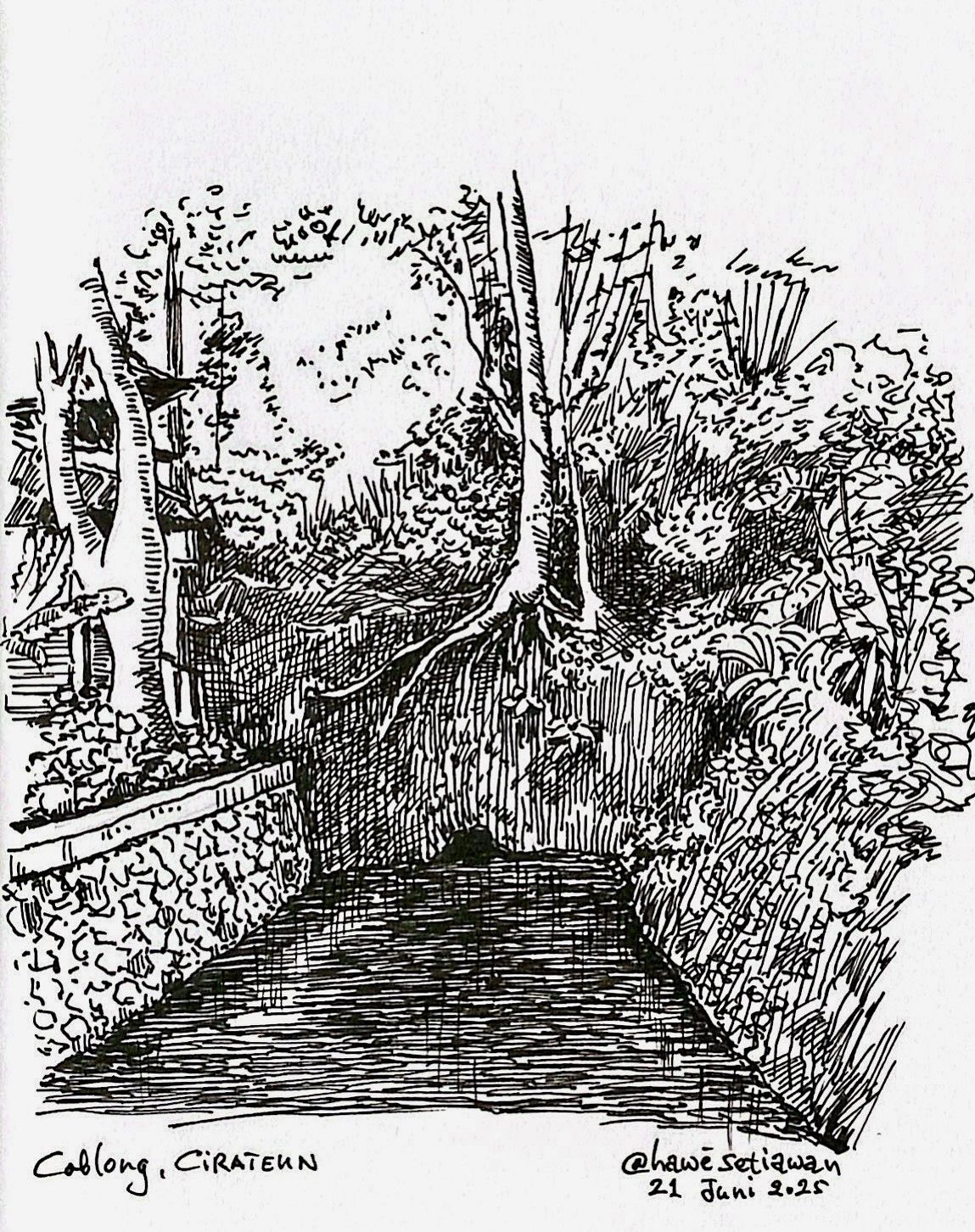

Buat saya sendiri, ini kali kedua berkunjung ke situs Coblong dan Cadas Gantung. Kunjungan pertama dilakukan pada 21 Juni 2025, dipandu oleh Kang Apuy dan ditemani oleh Pak Haji Ana. Sejak 1994 sebuah prasasti berdiri di situ, mengabadikan nama leluhur perintis jalan air dari Coblong ke Cirateun: Éyang Ngabeui beserta para asistennya, yakni Éyang Andu, Éyang Lurah, Éyang Témpang, Éyang Sebermaén, Éyang Jampéréng Konéng, dan Éyang Euyeub. Sebutan éyang berarti “kakek”, dan nama-nama tersebut kedengarannya merupakan julukan penghormatan. Sejak 2023 pemerintah setempat menetapkan liang air Coblong dan jalur air Cadas Gantung sebagai “obyek yang diduga cagar budaya”.

Penelitian sungguh-sungguh perlu segera ditempuh buat menggali sejarah cagar budaya tersebut. Demikian pula ikhtiar melindungi kawasan terbuka hijau di sekelilingnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, terlebih-lebih di tengah kecenderungan terus menguatnya alih kepemilikan dan alih fungsi lahan. Rasa memiliki masyarakat pada tempat sakral juga fungsi ekologis dan kultural tempat itu sendiri niscaya patut diindahkan. Itulah yang diam-diam terlintas dalam benak saya seusai mengikuti prosesi syukuran yang membanggakan ini.***

Editor: Hafidz Azhar