Kesempatan kumpul-kumpul dengan tetangga, entah dalam kenduri pernikahan atau dalam upacara kematian, sering memberi saya jalan ke masa lalu. Kenangan para pendahulu, saya kira, patut diindahkan dalam ikhtiar membaca perubahan kota.

Kota tumbuh, lahan beralih fungsi. dan toponimi lambat-laun berganti. Alih nama dari Nagrak ke Lédeng, yang prosesnya tentu tidak ujug-ujug, terpaut pada eksploitasi sumber-sumber air. Sebutan lédeng merupakan adaptasi setempat atas istilah Belanda, leiding, yang antara lain berarti “saluran”. Sejak awal abad ke-20, Nagrak di Bandung Utara dilintasi pipa air, ditempati instalasi penampung air. Itulah waterleiding alias saluran air. Gampangnya, sebut saja Lédeng.

Pasokan air kian mustahak sebab penduduk kota kian berjibun. Pada masa itu Bandung sudah mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang terbilang pesat, baik untuk golongan pribumi (inlanders) maupun untuk golongan Eropa dan Timur Asing (vreemde oosterlingen). Jika pada 1920 penduduk Bandung berjumah 90.273 jiwa, maka pada 1927 jumlahnya jadi 140.656 jiwa. Dengan pertumbuhan populasi seperti itu, pemerintah kota (gemeente) mesti cari akal buat menambah pasokan air.

Hingga dasawarsa pertama abad itu, pasokan air bersih buat warga kota terutama mengandalkan sumur artesis, misalnya seperti yang terdapat di wilayah Merdeka dan Balubur. Namun, debet air dari dalam tanah dikhawatirkan tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Itu sebabnya, sumber-sumber air lainnya perlu dicari.

Pada 1920 pemerintah kota membentuk sebuah komisi yang bertugas mencari sumber-sumber air. Dari hasil kerjanya, selain ditemukan titik-titik buat sumur artesis baru, ditemukan pula sejumlah mata air. Untuk menyalurkan airnya ke kota, pipa-pipa dibentangkan, dan instalasi-instalasi penampung air (reservoir) didirikan.

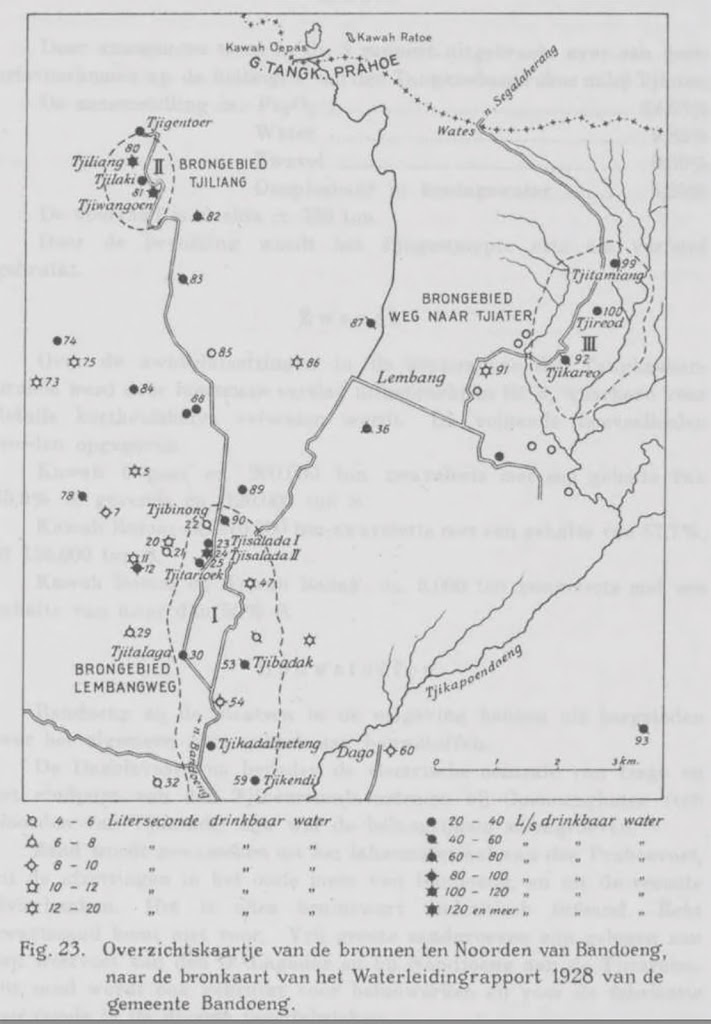

Menurut laporan komisi tersebut (Waterleidingrapport) pada 1924, sumber-sumber air itu dibagi ke dalam empat kompleks. Kompleks 1 di sekitar Jalan Raya Lembang (Lembangweg), meliputi mata air Cibadak, Cikendi, Cicariuk, Cisalada 1 dan 2, serta Cipulus. Kompleks 2 di Sukawana meliputi mata air Ciliang dan Ciwangun. Kompleks 3 di wilayah dekat Ciater meliputi mata air Citamiang, Ciréot, dan Cikaréo. Kompleks 4 di dataran tinggi timur laut Bandung, meliputi Cilémbang, Cimenyan, dan Cibuntu.

Terlihat jadinya betapa banyak mata air di Bandung dan sekitarnya. Dalam bahasa Sunda, mata air disebut séké. Tidak anéh, jika di kota ini banyak tempat yang namanya merupakan kata bentukan dari kata dasar séké, misalnya Sékéloa, Sékélimus, Sékéjati, Sékéjolang, dan banyak lagi. Khusus di kawasan Bandung utara, tak terkecuali di sekitar wilayah Nagrak alias Lédeng, kita dapat melihat persebaran séké dengan bantuan peta dari ahli Geologi R.W. Van Bemmelen berdasarkan laporan komisi itu tadi pada 1928. Boleh dong peta itu kita sertakan di sini.

Dalam “peta mata air di belahan Utara Bandung” itu terlihat sebentang jalan raya yang disebut Lembangweg alias Jalan Raya Lembang, dan kini dikenal dengan nama Jalan Dr. Setiabudhi. Di sekitar séké Cibadak, jalan itu bercagak. satu mengarah ke Lembang, yang lain menuju ke Parongpong sekarang. Di sekitar jalan cagak itulah kawasan yang kini kita kenal dengan nama Lédeng berada. Itulah tempat yang menampung dan menyalurkan air bersih antara lain dari Cibadak dan Citalaga.

“Di G. Lembang (Teropong Bintang), muncul relief purba berupa punggungan yang menonjol di antara lidah lahar yang datar dari kaki Parahu. Punggungan ini menghilang ke selatan, tertutup material dari kerucut Parahu; 1 km sebelah selatannya, di Cidadap, material purba itu terpotong lagi oleh Cipaganti. Di sinilah munculnya sumber air Cibadak yang memasok air buat Kotamadya Bandung. Mata air ini terletak di atas tepian keras sungai yang mengalir di atas tufa Parahu dengan potongan basal terak hitam, yang tebalnya sekitar 20 m. Di atasnya aliran tufa Parahu mengalir lebih jauh,” urai R.W. Van Bemmelen dalam Geologische Kaart van Java (Peta Geologis Pulau Jawa, 1934) — sekiranya uraian yang sarat istilah teknis itu boleh saya Indonesiakan secara leluasa.

Beberapa kali saya berkunjung ke séké Cibadak dan Citalaga. Kebetulan, kedua tempat itu tidak jauh dari rumah kami yang terletak di Négla. Untuk pergi ke CIbadak, kita dapat melintasi Jalan Sersan Surip, di sisi utara Terminal Lédeng, melewati kampung Babakan. Untuk pergi ke Citalaga, Anda tinggal menyeberang dari Terminal Lédeng, ikuti Jalan Sersan Bajuri hingga tikungan menjelang Nyingkir yang kini jadi kawasan perumahan mentereng Setiabudhi Regency.

Dalam penglihatan saya yang rabun, kedua séké itu masih terus memberikan limpahan air bersih kepada warga kota, seperti ibu yang tiada henti memberikan air susunya kepada sang anak. Tidak mengherankan jika dalam bahasa setempat air dari séké lazim disebut cai nyusu atau cinyusu yang berarti “air susu”. Namun, pada saat yang sama, saya pun turut merasakan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup Sang Ibu Bumi yang penuh berkah itu. Hutan kota di Bandung Utara tidak terjaga, kawasan di sekitar séké cenderung beralih fungsi terutama akibat pertumbuhan industri di sektor properti.

Diterpa kesan demikian, sering saya merasa perlu berpaling sebentar ke masa lalu. Cerita lisan dari warga setempat ada baiknya digali lagi. Biar saya mendapat tambahan bahan buat ngabandungan perubahan Bandung. Kesempatan kumpul-kumpul dengan tetangga, entah dalam kenduri pernikahan atau dalam upacara kematian, sering memberi saya jalan ke masa lalu. Kenangan para pendahulu, saya kira, patut diindahkan dalam ikhtiar membaca perubahan kota.

Pak Maman (84), tetangga saya di Negla dan salah seorang warga paling tua, masih ingat bahwa di dekat Villa Isola, di kompleks kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kini, ada “pintu air”. Adapun jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Sersan Bajuri, menurutnya, dulu dikenal sebagai Jalan Lédeng. Dalam kenangannya, jalan itu beraspal licin. Di kiri dan kanannya ada saluran air yang deras dan jernih. Anak-anak suka bermain sosorodotan di situ. Pokok-pokok cemara angin berderet di tepiannya. Kalau angin bertiup, gesekan dedaunan menimbulkan musik yang merdu sekali.

Pak Atma Sukatma (84), teman sekelas Pak Maman di Sekolah Rakyat (SR) Panorama, berbagi kenangan yang kurang lebih senuansa kepada saya. Dia masih memakai istilah riul, kata serapan dari bahasa Belanda, riool, untuk saluran air di tepi Jalan Lédeng dulu. “Urang Négla arusahana di Nagrak (Warga Négla cari nafkah di Nagrak),” kenangnya pula dalam perbincangan dengan saya pada 2021.

Sebagaimana air mengalir deras dari tempat-tempat yang tinggi seperti Cibadak dan Citalaga ke tempat-tempat yang lebih rendah seperti Nagrak, begitu pula warga kota berduyun-duyun pergi ke sekitar pusat keramaian kota, buat menyambung hidup, mencari nafkah, berikhtiar menyusun sejarahnya masing-masing. Pergeseran historis dari zaman Nagrak ke zaman Lédeng, saya kira, juga terpaut dengan geliat warga setempat.***