Orang merayakan penglihatan, kiranya dengan kesenangan seperti yang saya rasakan pada masa kanak dengan keker mainan.

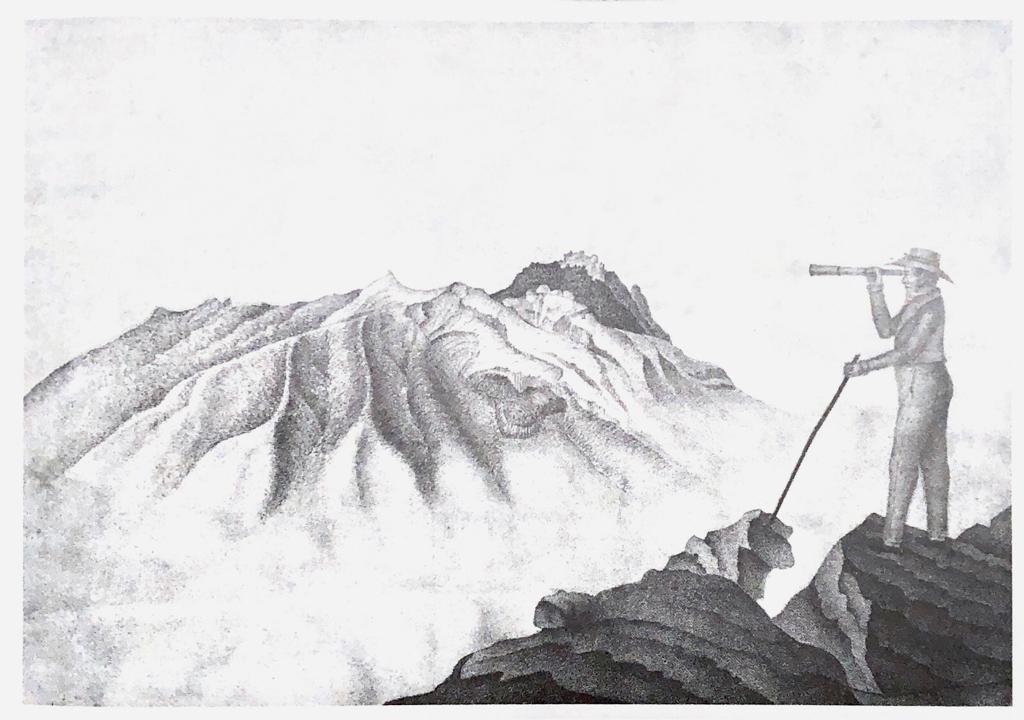

Saya lihat lagi gambar litografi karya Franz Junghuhn dari abad ke-19 yang menampilkan lereng Merapi. Dalam gambar itu terlihat sesosok pria bertopi bundar sedang berdiri tegak sambil menerawang bentang alam dengan bantuan sebuah teropong monokular di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang sebuah tongkat.

“Pada ketinggian 7500 kaki, berdiri di lereng selatan Merbabu yang berbatu, dia dapat mengamati kedua kawah Merapi, meski dari kejauhan. Di sini dapat kita lihat gambar yang dibuat sendiri oleh Junghuhn, yang menggambarkan dirinya sedang memandang ke arah kawah dengan sebuah teropong,” tulis Rob Nieuwenhuys dan Frits Jaquet dalam buku Java’s Onuitputtelijke Natuur (1980) yang menceritakan penjelajahan Junghuhn dan memuat gambar itu.

Gambar itu sebetulnya tidak bisa dikatakan realistis jika dikaitkan dengan perspektif dan perbandingan antar citraan visual, malahan figur manusianya terlihat kurang proporsional. Namun, yang penting dari gambar itu kiranya bukan tekniknya melainkan pretensinya. Melalui gambar itu, Junghuhn seakan sedang mengemukakan bukan saja objek observasinya, yakni sosok Merapi yang berpelukan dengan gumpalan awan, melainkan juga proses kerjanya sendiri sebagai natuur onderzoeker. Untuk mendapatkan amatan terperinci mengenai Merapi, dirimu perlu perlu mendaki pakai tongkat dan melihat pakai teropong.

Di mata saya, tongkat dan teropong dalam gambar itu adalah tamsil bagi penjelajahan dan pengamatan. Itulah dua hal yang pada zaman Junghuhn tampak begitu diutamakan, khususnya di kalangan orang Eropa. Melalui penjelajahan dan pengamatan, hutan perawan ditembus, perkebunan dibuka, vegetasi dibudidayakan, rel kereta dibentangkan, pengetahuan diproduksi, dan koloni dikuasai. Singkatnya, dalam gambar itu citraan tongkat dan teropong kiranya merupakan simbol kuasa.

Kata Mang Ayi (Tata Kartasudjana) dari Wanadri, tongkat ikut menahan beban di tubuh kita waktu naik dan turun gunung. Tongkat pula yang saya lihat di ransel Kang Titi Bachtiar waktu ia hendak memandu kami ke Gua Pawon, Gunung Padang, dan tempat-tempat lainnya. Adapun tongkat Nabi Sulaeman terasa menegaskan wibawa dan kuasa. Dari Qur’an kita mendapat gambaran bahwa ketika kematian menjemput Sulaeman, tak seorang berani mendekat kecuali rayap-rayap yang menggerogoti tongkatnya.

Mata yang melihat dengan teropong adalah mata yang mau mengatasi rintangan jarak pandang. Hal yang tadinya jauh dan samar jadi terasa dekat dan terlihat jelas. Pengetahuan, seperti halnya cinta, rupanya datang dari mata. Orang merayakan penglihatan, kiranya dengan kesenangan seperti yang saya rasakan pada masa kanak dengan keker mainan.

Junghuhn, romantikus asal Jerman yang sering menyelipkan larik-larik dari Schiller dan Goethe dalam catatan-catatan perjalanannya, menemukan ruang jelajahnya di Sumatra dan terutama di Jawa. Bagi orang seperti dia, bentang alam tidak lagi dilihat sebagai jagat misteri yang diliputi daya-daya adikodrati, melainkan dilihat sebagai panggilan untuk berkenalan, atau bahkan tantangan buat ditaklukkan. Sang penjelajah terobesi untuk menulis sejarah bentang alam (natural history). Alam tidak lagi misterius, melainkan dapat dikenali dengan menguak sejarahnya.

Di lingkungan budaya tempat saya tumbuh memang ada ungkapan “heureut deuleu pondok léngkah”, yang secara harfiah berarti “sempit pandang, pendek langkah”. Dalam pemakaiannya yang positif, ungkapan itu bisa mencerminkan sikap rendah hati. Sebaliknya, dalam nada negatif, ungkapan itu kayaknya bisa juga dipakai buat melukiskan tempurung kepandiran yang mengungkung manusia. Gelap di dalam tempurung, terang di luarnya, dan orang seperti Kartini mau beranjak dari duisternis ke licht, dari gelap ke terang, antara lain dengan membayangkan perjalanan naik trem atau kereta.

Di ruang kerja saya, ada satu kopi majalah terbitan kampus kami yang tulisan utamanya bertajuk, “Meneropong Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan SDM di Masa Pandemi”. Istilah teropong — yang jadi kata dasar bagi ungkapan maneropong — di situ, tentu saja, merupakan metafora. Para pengembang SDM mungkin bekerja seperti astronom, mengarahkan visi ke depan seraya berikhtiar melaksanakan misi untuk berkelit dari situasi sulit. Tiap kali mendengar para birokrat bicara soal “misi dan misi”, benak saya terbawa ke dalam citraan teropong dan tongkat.

Lensa teropong memang dipakai buat melihat ke depan, tidak seperti kaca spion yang kita andalkan buat melihat ke belakang. Dalam bahasa ibu saya pun ada bedanya antara nyawang dan nyoreang, sebagaimana Sawangan di Jakarta berjarak jauh dari Soreang di Bandung. Namun, saya pernah dengar bahwa cahaya bintang perlu waktu untuk sampai ke bumi. Konon, perlu waktu sekian menit bagi cahaya matahari untuk mencapai bumi. Kalau begitu, jika kita meneropong bintang di Observatorium Bosscha, tidakkah sesungguhnya kita sedang melihat masa lalu? Saya tidak tahu.

Selama pandemi saya pun pondok lengkah, tidak dapat beranjak jauh dari rumah. Lambat laun saya sadari bahwa bajing dan kutilang suka merayakan pagi di beberapa pohon yang masih tegak di sekitar rumah saya. Mang Dicky, teman saya, memberi saya sebuah teropong Bushnell. Tadinya binokular, tapi karena salah satu lensanya rusak, keker itu dia gergaji hingga jadi monokular. Saya senang sekali, seakan mendapat warisan teropong dari Franz Junghuhn.***