Masa lalu adalah ingatan—sekerumun bayang-bayang yang terus mengetuk pintu waktu. Salah satu ingatan itu menjelma pada jejak film yang pernah beredar pada zaman Belanda. Di masa itu, layar perak hadir membawa eksotisme dunia timur ke hadapan publik kolonial. Bahkan sekaligus menjadi alat dokumentasi kekuasaan dan merekam potret kehidupan bangsa bumiputera. Upacara-upacara ganjil, pemandangan desa yang tenang, hingga wajah-wajah murung yang terjerat wabah cacar dan pes menghiasi gambar-gambar bergerak itu. Namun, film-film ini lebih pantas disebut showreel daripada sinema. Ia lahir dari lensa para pembuat film Belanda yang menjelajah sudut-sudut tanah jajahan untuk memenuhi rasa penasaran dan hasrat imperialisme Barat.

Layar perak Hindia Belanda mulai menyala lima tahun setelah Lumière bersaudara memperkenalkan film pertama mereka pada 1895. Namun, dua dekade berlalu sebelum bangsa Indonesia menorehkan jejaknya di panggung sinema. Lalu tahun 1926 menjadi penanda awal dengan hadirnya Loetoeng Kasaroeng. Film ini merupakan adaptasi cerita rakyat Sunda yang digarap G. Kruegers dan Heuveldrop. Sebagai film lokal pertama, Loetoeng Kasaroeng adalah tonggak sejarah, pembuka jalan panjang yang membawa sinema Indonesia menuju era modernitas.

Seperti bayi yang baru belajar berjalan, sinema lokal di masa itu masih tertatih-tatih. Pelakunya datang dari beragam latar belakang: keturunan Belanda, Tionghoa, hingga anak-anak Minang. Mereka menjadikan film sebagai medium eksperimental sekaligus alat pencarian identitas. Di tengah masyarakat kolonial yang terbelah oleh kelas, budaya, dan ekonomi, film lahir dari ruang bazar—hiburan murah yang mengisi ruang di antara ketimpangan sosial yang mencolok.

Namun, di balik pesonanya, sinema kolonial menyimpan paradoks. Di satu sisi, ia adalah simbol modernitas teknologi yang memukau. Di sisi lain, ia menjadi alat propaganda, memamerkan eksotisme Hindia Belanda kepada dunia luar sambil menyembunyikan realitas pahit penjajahan. Setiap bingkai adalah propaganda yang mengaburkan batas antara dokumentasi dan dominasi.

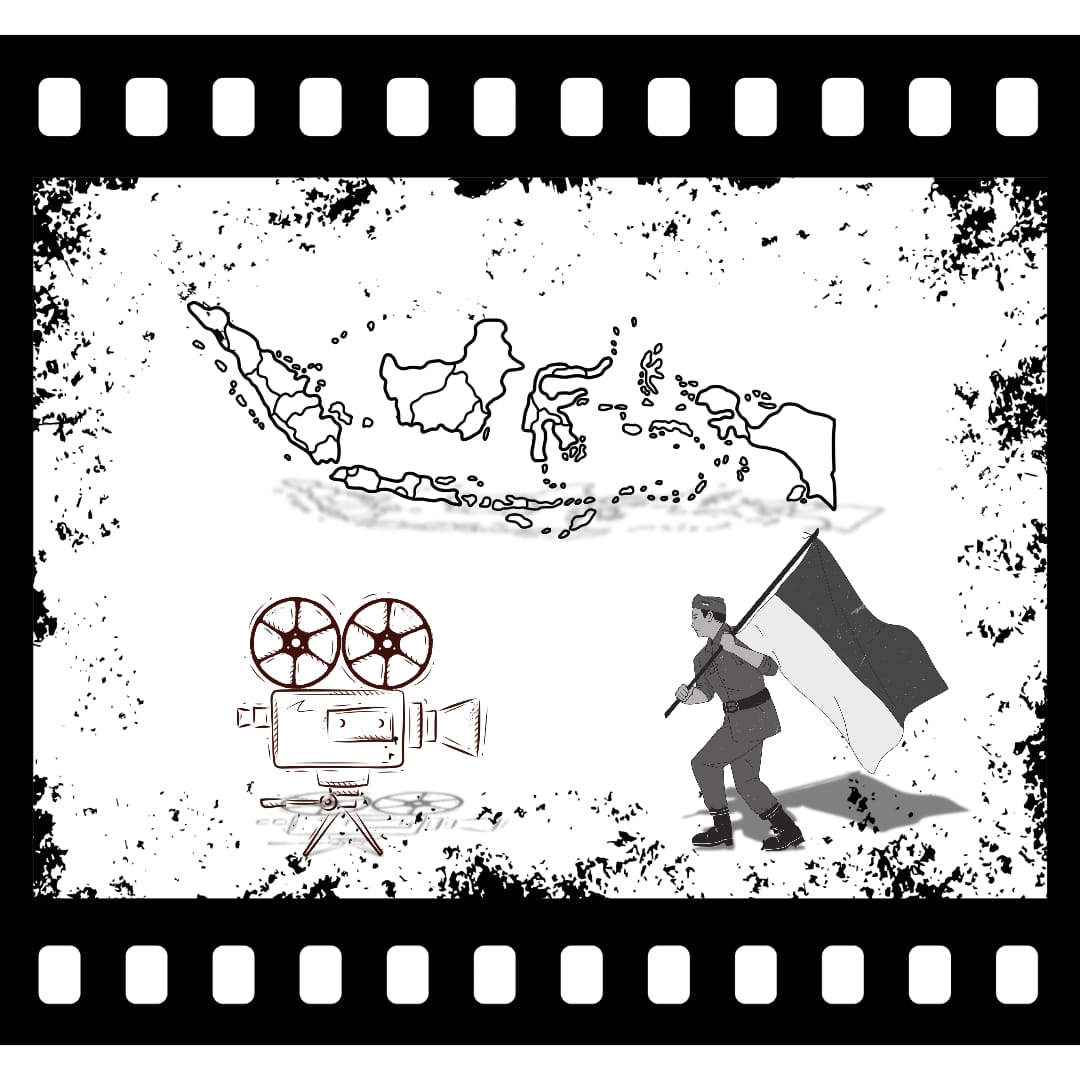

Sejarah berubah arah ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Di tengah pendudukan itu, layar perak menjadi saksi bisu pergolakan zaman. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, Indonesia memasuki fase pembentukan nation-state. Era 1945 hingga akhir 1950-an menjadi momen krusial ketika gagasan tentang negara-bangsa dirumuskan ulang. Di tengah pergolakan sosial dan politik itu, film mulai membentuk identitasnya sebagai sinema nasional.

Nama-nama besar seperti Usmar Ismail, Asrul Sani, D. Djajakoesoema, dan Djamaludin Malik muncul sebagai pelopor. Mereka adalah generasi yang lahir di persimpangan tradisi dan modernitas. Generasi yang memahami bahwa film bukan sekadar hiburan, melainkan medium perjuangan. Lewat karya-karya mereka, sinema nasional lahir membawa gagasan besar seperti nasionalisme atau perjuangan kemerdekaan, dan visi tentang masa depan bangsa.

Film-film yang lahir dari tangan mereka berbeda jauh dengan sinema era sebelum perang yang cenderung mengangkat tema fantasi. Karya seperti Darah dan Doa, Lewat Djam Malam, hingga Harimau Tjampa menjadi wadah untuk menggambarkan pergulatan nilai, ideologi, dan identitas yang kompleks. Setiap adegan memuat pertanyaan tentang jati diri bangsa di tengah kontradiksi modernitas dan tradisi.

Tak berlebihan jika kebangkitan sinema nasional Indonesia ditandai pada 30 Maret 1950, hari pertama pengambilan gambar Darah dan Doa karya Usmar Ismail. Film ini bukan sekadar karya seni, melainkan catatan sejarah dan simbol perjuangan sebuah bangsa yang baru merdeka. Di tangan Usmar Ismail dan rekan-rekannya, layar perak berubah menjadi medium yang menggugah jiwa.

Generasi ini beruntung hidup di era yang memungkinkan mereka menciptakan karya dengan visi besar, bebas dari tekanan estetika komersial yang kini mendominasi layar kaca dan sinema populer. Setiap bingkai film mereka adalah puisi perjuangan dan setiap dialog adalah narasi kebangsaan. Mereka adalah penjaga layar yang memastikan sinema tetap menjadi cerminan jiwa Indonesia.

Layar perak kala itu bukan sekadar hiburan, tetapi juga alat untuk mencatat dan merumuskan identitas bangsa. Ia menjadi ruang kontemplasi, melampaui fungsi komersialnya, dan membawa cerita-cerita besar yang terus menggema hingga kini.

Editor: Hafidz Azhar