Dahulu sekali ketika masih muda, pada fase genit-genitnya membaca filsafat, saya menggemari novel-novel Iwan Simatupang dan Jorge Luis Borges. Mengapa suka Iwang Simatupang? Karena ia tak pernah mempersonifikasi tokoh novelnya dengan nama atau mirip dengan siapa.

Awal membaca karyanya, saya memilih Merahnya Merah. Tokoh Kita adalah gambaran kebingungan kita semua dalam hidup. Sempat saya berpikir kalau Tokoh Kita adalah Chairil, lewat personifikasinya yang “agak-agak” mirip. Tapi, ternyata pada karyanya yang lain terutama Kering dan Ziarah, Si Tokoh menjadi lebih universal dari penubuhannya, lebih spesifik sekaligus abstrak dan terlalu sempit jika kita kurung dalam personifikasi seorang Chairil.

Terkadang, bahkan saya membayangkan Tokoh Kita adalah gambaran dari almarhum bapak saya sendiri, seorang lelaki muda gelisah yang utopis, ia menginginkan sesuatu yang ideal sekaligus tidak realistis dalam menghadapi hidup, lalu lari dari tanggung jawab sosial. Mungkin, personifikasi ini terlalu umum untuk karakter lelaki kebanyakan di usia-usia tertentu (ada yang mau protes?). Si Tokoh yang digambarkan Iwan Simatupang dalam berbagai karyanya seperti sebuah fase, ketika menghadapi stagnasi, pemberontakan, lalu amarah yang membuncah.

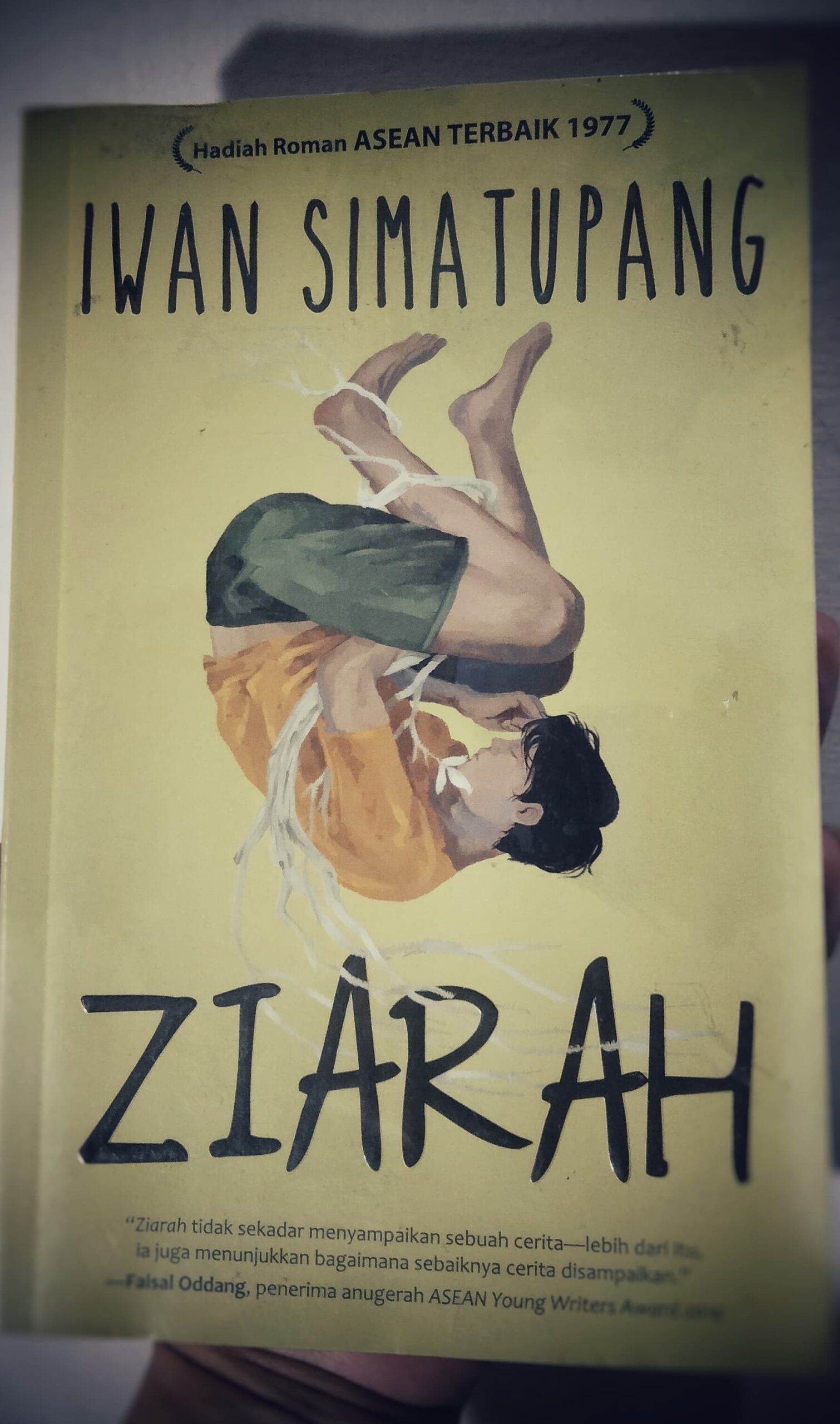

Banyak yang lalu menahbiskan dirinya sebagai wakil dari segala amarah meledak-ledak itu, mencintai kehidupan tetapi menyia-nyiakannya. Iwan Simatupang menulis seperti orang yang tidak sudi mengikuti aturan cara membuat narasi. Ia tidak suka memberi tahu latar waktu, atau membangun tokoh dengan teknik konvensional. Ia malah menertawakan semua yang linear, semua yang terlalu masuk akal. Iwan lebih suka absurditas yang membuat pembaca bertanya-tanya. Pembaca yang hidup dalam zaman serbadigital dan identitas biometrik ini, hanya bisa membaca karyanya sambil mengerutkan kening. Sebab dalam keramaian, kita sebetulnya sedang menjalani hal-hal absurd yang terkadang sulit untuk ditangkap maknanya. Saya ingin berkisah tentang Ziarah, salah satu karya Iwan Simatupang dan mengaitkannya dengan Labyrinths karya Jorge Luis Borges.

Ziarah memiliki latar sebuah kawasan bernama Kotapraja. Mungkin kalau kita cari di peta, tidak akan pernah ditemukan. Semua yang pernah tersesat, mungkin paham kenapa gambaran dalam latar di sini sedikit kabur. Di sini, Tokoh Kita menjelma menjadi seorang pelukis yang tidak ingin lagi melukis. Ia kecewa setelah kematian istrinya, yang bahkan tidak sengaja menikah dengannya ketika ia menjatuhkan diri dari gedung. Menurut saya, kisah Tokoh Kita dalam Ziarah ini adalah sebuah alegori. Ia tidak ingin diberi nama, sebab nama bisa membatasi wujudnya. Nama bisa mengunci manusia dalam struktur yang terlalu praktis.

Maka Iwan Simatupang memilih membebaskan tokohnya dari atribut formal, dari biografi yang terlalu rapi direkayasa, dari latar belakang keluarga yang bisa dilacak keberadaannya. Sebab dunia memang kadang tidak sesederhana apa yang tercantum di kartu keluarga, karakter jauh lebih kompleks dari itu semua.

Iwan Simatupang tahu, kalau hidup lebih mirip metafora daripada kenyataan itu sendiri. Maka ia menulis Ziarah bukan untuk dibaca satu kali sambil minum kopi dengan santai, atau dibicarakan di beberapa klub buku dengan ringan sambil ketawa-ketiwi. Ia menulisnya agar kita tersedak oleh kenyataan bahwa absurditas bukan hanya ada di panggung teater Sartre, tapi juga di meja makan warga Indonesia yang merepresentasikan diri mereka secara privat, menyuguhkan sisi-sisi buruk karakter manusia yang jarang diperbincangkan. Bahwa kegilaan bukan hanya milik Oedipus atau Hamlet, tapi juga milik semua yang tiap malam memanggil nama kekasih gelap mereka, yang meninggalkan diri kita dalam kesakitan luar biasa.

Sang pelukis sebagai Tokoh Kita pernah begitu ternama. Lukisannya dibeli dengan harga tinggi, ia berpindah hotel seperti sedang menekuri nasibnya, dari resepsionis ke resepsionis. Lalu suatu hari ia jatuh—nah kalau ini, bukan jatuh secara metaforis, tapi benar-benar jatuh dari jendela hotel menimpa seorang perempuan cantik. Lalu absurd-nya, mereka malah bercinta di atas aspal. Mungkin Tuhan bagi Tokoh Kita memang sedang bermurah hati saat itu, justru di saat paling depresi untuknya, Tokoh Kita bertemu dengan belahan hati.

Ada hal yang menjadi seirisan, ketika membaca Ziarah dan Labyrinths. Dua karya berbeda pada momen dan suasana hati yang sama. Pada satu malam yang sunyi, dalam perenungan seorang remaja yang sedang galau saat itu. Iwan dan Borges, menyuguhkan sebuah lorong perenungan cukup dalam. Ziarah karya Iwan Simatupang dan Labyrinths karya Jorge Luis Borges, berasal dari dua belahan dunia yang berbeda, dari dua lelaki yang tidak pernah bertemu, tetapi keduanya sama-sama berbicara tentang ketersesatan sebagai kodrat. Karena siapa sih manusia yang tidak pernah sekalipun tersesat dalam hidupnya?

Kalau Iwan Simatupang adalah peziarah yang tersesat di tanah airnya sendiri, maka Borges adalah seorang pustakawan buta yang tersesat dalam pikirannya sendiri.

Tapi keduanya menulis tentang orang-orang yang tidak ingin lagi hidup sebagaimana ‘pengharapan’ masyarakat. Tentang orang-orang yang keluar dari barisan, lalu duduk di pinggir makam atau di kelok labirin, lantas bertanya pada kesunyian: siapakah aku?

Borges bukan sekadar menceritakan sesuatu, tetapi menciptakan dunia-dunia paralel. Dunia di mana cinta menjadi lebih surealis daripada lukisan Salvador Dalí. Di dunia Borges, tokoh-tokohnya tersesat dalam semesta fiksi yang menyerupai realitas, atau mungkin sebaliknya, bahwa realitas lah yang ternyata hanyalah gambaran dari sebuah cerita yang lebih besar.

Dalam The Garden of Forking Paths, Borges mengisahkan seorang mata-mata yang membunuh untuk menyampaikan pesan dalam bentuk paradoks. Ia hidup dalam kemungkinan yang bercabang tak ada habisnya. Jalan yang ia tempuh selalu punya alternatif, dan setiap pilihan adalah penolakan atas kemungkinan lainnya. Itulah labirin yang sebenarnya, tentang hidup itu sendiri yang punya kelokan yang tak bisa kita tebak ujungnya.

Seperti Borges, Iwan Simatupang juga menyuguhkan titik satire yang mengiris. Sebab kegilaan tokoh kita jadi terasa terlalu akrab dengan kehidupan banyak orang. Ia bukan hanya milik fiksi. Ia milik siapa pun yang pernah jatuh cinta, kehilangan, dan tak bisa menerima kenyataan bahwa yang hilang tak akan kembali. Kita semua, pada akhirnya, adalah pelukis itu yang menyeka cat yang tak lagi menempel pada kanvas kehidupan, dan menatap makam yang tak jelas di mana letaknya.

Iwan Simatupang belajar filsafat di Leiden dan Paris, ia menulis dengan mengagungkan ketidakpastian. Ia tahu bahwa mungkin kita tak membutuhkan kisah inspirasi yang diglorifikasi, tapi kisah manusia yang tidak tahu harus ke mana, yang tersesat bahkan di jalan yang sudah kita akrabi.

Kita terlalu lama dicekoki kisah-kisah yang rapi dan terstruktur, padahal hidup itu seringnya malah acak-acakan dan meledak-ledak. Ini bukan tentang bagaimana menziarahi makam, tapi mengunjungi luka yang tak juga sembuh-sembuh. Tentang menyadari bahwa semua yang kita cintai bisa hilang, dan dunia tetap berjalan meski kita merengek-rengek kesakitan. Tokoh kita, mungkin terlalu waras dalam dunia yang salah, ia tertawa dan menangis dalam waktu yang sama, meminum arak dan berzikir menyebut Tuhan dalam satu tarikan napas.

Barangkali, menjadi tersesat dalam hidup bukanlah sesuatu yang harus kita rutuk. Bisa jadi, ini permulaan dari pencarian yang lebih jujur, daripada pencapaian yangkerap kita kamuflase dengan tampilan citra baik. Karena, biasanya pencarian itu adalah tentang jujur pada diri sendiri.

Di tangan Iwan Simatupang, seorang pelukis berhenti melukis dan lebih memilih mengapur dinding kuburan, menjadi lebih waras dibanding mereka yang sibuk mengejar produktivitas tapi merasa tak puas-puas. Dan pada labirin milik Borges, orang-orang terus berjalan dalam kemungkinan yang tak punya ujung, bukan karena ingin lekas sampai pada tujuan, tapi karena tak ada yang benar-benar tahu “sampai” itu sebetulnya kemana dan bagaimana.

Di dunia yang menuntut arah dan hasil, keduanya mengingatkan kita bahwa ada kemungkinan besar kita akan mati sebelum menemukan “makna” sesungguhnya dan mungkin, ya, nggak apa-apa. Karena lebih baik tersesat dalam pencarian yang jujur, daripada hidup mapan di jalan lurus tapi ternyata tak ke mana-mana, bahkan betul-betul stagnan. Karena kadang kita bisa merayakan ketersesatan, sebagai usaha mencari jalan keluar.

Editor: Hafidz Azhar